熟齡閱讀

樂活養生

熟齡早上運動超NG行為 「太早出門、一雙鞋走天下」養生變傷身的習慣,你中了嗎?

很多熟齡熱衷於早起晨運,但少了2件事對健康有害無益!恩主公醫院復健科薛千川醫師提醒,清晨視線不佳易跌倒,加上未暖身就運動可能造成的「晨僵感」恐讓養生變傷身。 示意圖/Canva

橘世代:精彩人生2.0,展開人生新風景

2026/02/13

長期照護

親人過世想留住祂的「痕跡」?臉書、IG、Line帳號、身分證...保存的方法

當親人或摯愛離世,如何保留祂曾擁有的電話、Line帳號甚至社群媒體呢?《橘世代》統整此篇快收藏! 示意圖/Shutterstock

橘世代:精彩人生2.0,展開人生新風景

2026/02/13

長期照護

「真透氣不悶熱!」400 位家屬實測真心話:尚美德紙尿褲讓長輩屁屁告別悶濕「深呼吸」

「有沒有一款尿布,是真正能讓長輩覺得舒服,願意穿得住的?」

為了尋找這個答案,愛長照攜手【尚美德 SunMate】發起紙尿褲免費試用體驗活動,邀請400 個長照家庭實際體驗——復健方便褲 與 尚好呵護防漏紙尿褲。結果發現,「舒適度」與「透氣感」成為了擊中照顧者心坎的兩大亮點,讓我們一起來看看家屬們怎麼說。

愛長照企劃編輯

2026/02/26

病症知識

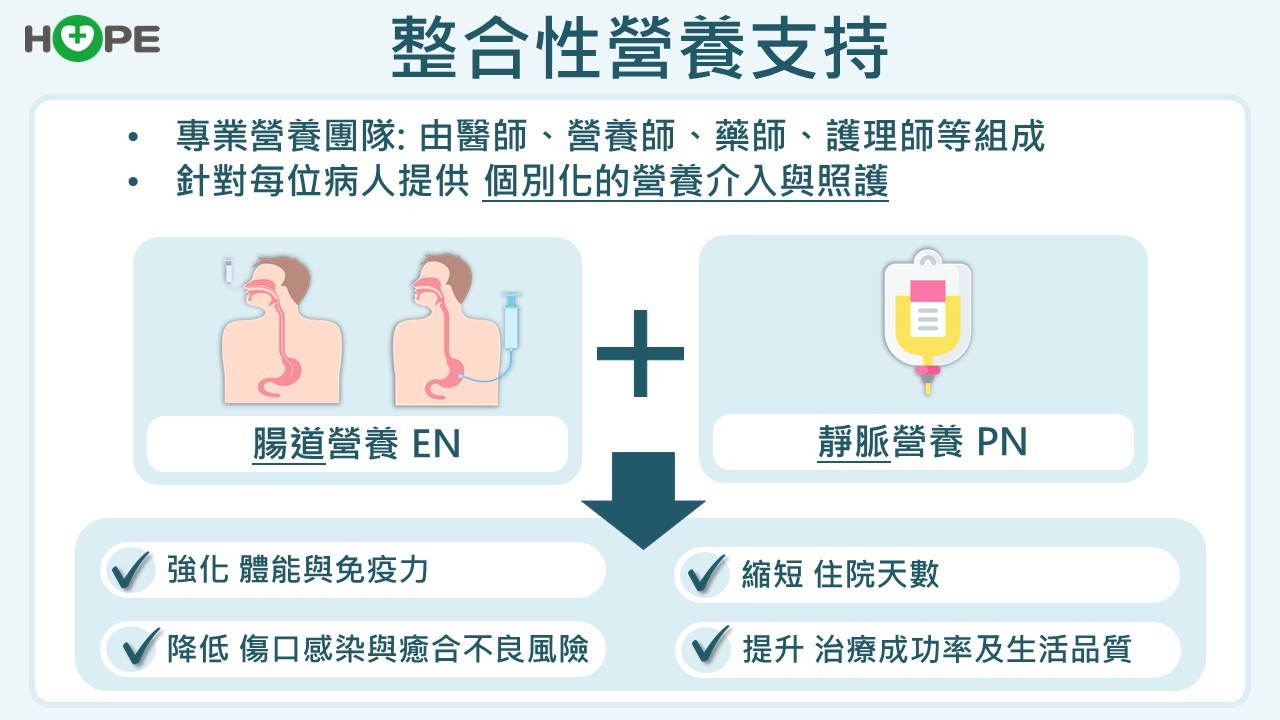

別讓營養成為治療路上的隱形阻礙!從手術到藥物治療 整合性營養不可忽略

靜脈營養主要適用於特定對象,包括腸道功能完全受損者,如短腸症、腸道阻塞或出血;可以吃但攝取量不夠者、術後一段時間內無法進食者,以及明顯營養不良或晚期出現惡病質的癌症病人。

癌症希望基金會

2026/02/14

心靈加油站

一個專屬癌友與家屬的心理諮商所,它的名字叫HOPE

在這裡,你不需要花很多力氣解釋醫療名詞,也不必擔心心理師是否聽得懂你正在面對的處境。我們可以更快地進入那些你真正想說、卻一直沒有機會好好說的核心。

癌症希望基金會

2026/02/13

社會資源

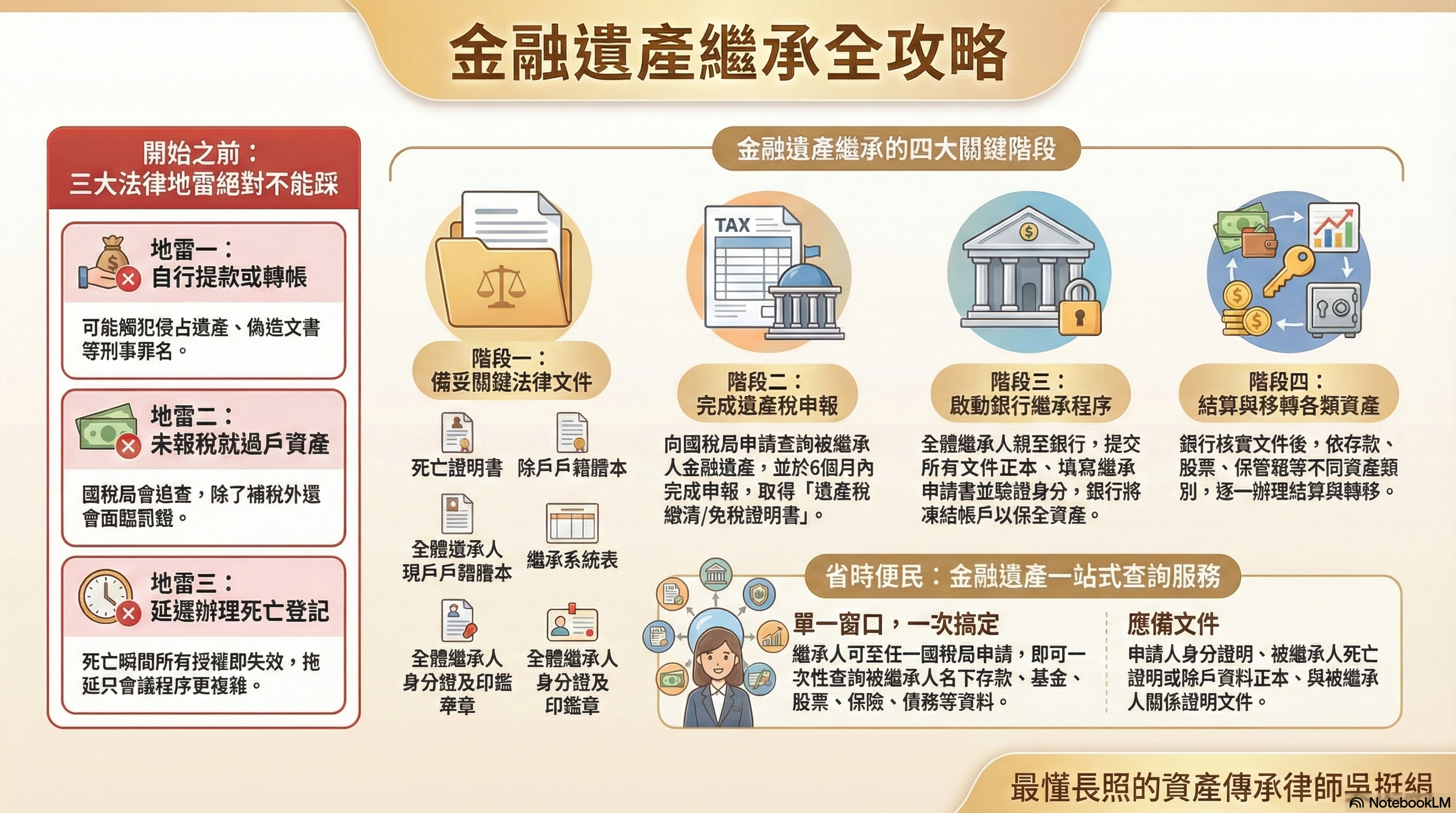

金融遺產銀行存款繼承全攻略 - 天使律師吳挺絹

【重要提醒:債務評估】 此服務包含信用調查。聯徵中心會將被繼承人的「金融機構債務彙總資訊」以掛號郵寄方式寄給申請人,處理時間約 2-3 個工作日(不含郵遞時間)。收到後請務必仔細評估債務狀況,以決定是否辦理拋棄或限定繼承。

吳挺絹 律師

2026/02/12

社會資源

遺產稅申報 沒你想的那麼難!五大關鍵「省力招式」!-天使律師吳挺絹

處理至親的後事,心情難免沉重。善用國稅局的自動化服務與稅額試算,能大幅減少行政壓力,讓我們在傷痛中仍能理性且優雅地處理繁瑣庶務。

吳挺絹 律師

2026/02/11

病症知識

肺癌「因材施教」!找出 ALK 基因突變 五年存活率有望破六成

照顧家人面對肺癌,您一定充滿焦慮。別擔心,若確認為 ALK 基因突變,即便是晚期,標靶治療能讓五年存活率突破六成。口服藥物不僅副作用較化療緩和,也減少往返醫院的奔波,讓病人能維持工作與生活品質。請放心,我們會陪您了解副作用管理,讓這條抗癌路走得更穩健安心

癌症希望基金會

2026/02/10

長期照護

天冷血管收縮恐釀「耳中風」!醫:單側聽力下降、耳鳴加劇恐是警訊

天氣變冷,您是否只留意長輩血壓?別忽視耳朵也會「中風」!若家人突然聽力變差、耳鳴或暈眩,別當成老化或感冒。這是突發性聽力損失,務必把握72小時黃金期就醫。即時警覺能挽救聽力,避免日後溝通障礙增加照顧負擔。多一份留意,守護家人聽覺健康。

Uho優活健康網

2026/02/10

長期照護

洗腎不用再跑醫院!衛福部公布《居家透析白皮書》在家就能完成治療

每週多次往返醫院洗腎,不僅耗時更讓您疲於奔波。政府最新推動「居家透析」政策,讓家人能在熟悉的家中治療,免去舟車勞頓與感染風險。這不僅能彈性調整時間,更解決了高齡社會下「無人接送」的難題,讓照顧之路多一份從容與生活品質。

Uho優活健康網

2026/01/31

病症知識

記憶減退,不能等!把握阿茲海默症黃金治療期,新型抗類澱粉蛋白標靶治療解析,神經專科醫師圖文懶人包

面對家人記憶逐漸消逝,照顧者的焦慮我們感同身受。好消息是,阿茲海默症已有新型標靶藥物能延緩惡化。若長輩出現輕微健忘,請把握「輕度認知障礙」黃金期及早就醫。這不僅是治療,更是為了爭取您與摯愛更多相處的穩定期,減輕未來的照護重擔,別讓等待成為遺憾。

照護線上

2026/02/10

病症知識

大腸直腸癌必知5問,基因檢測、標靶治療、手術方式解析,外科醫師圖文懶人包

面對親友確診大腸直腸癌,您或許感到焦慮無助。本文從照顧者視角出發,整理了從觀察早期症狀、理解各期治療預後,到第四期基因檢測與手術選擇的關鍵資訊。更提醒您留意長輩「腰痠背痛」可能是骨轉移警訊。掌握這些醫學知識,能助您與醫師更有效溝通,為家人爭取最佳的生活品質與治療生機。

照護線上

2026/02/09