【王竹語專欄】不是因為怕死而懼老-而是更令人厭惡的事:被社會歧視

【王竹語專欄】不是因為怕死而懼老-而是更令人厭惡的事:被社會歧視

在臺灣,老年歧視廣泛存在,漸漸被接受,依然被漠視。 世界衛生組織於2002 年強調:「最終,社會對老化與老年人所採取的集體作為,將決定我們與子孫未來如何度過晚年生活。」我們對老年人的態度,就是我們-以及我們子孫-被社會對待的態度。

王竹語

2017/08/12

瀏覽數 20,086

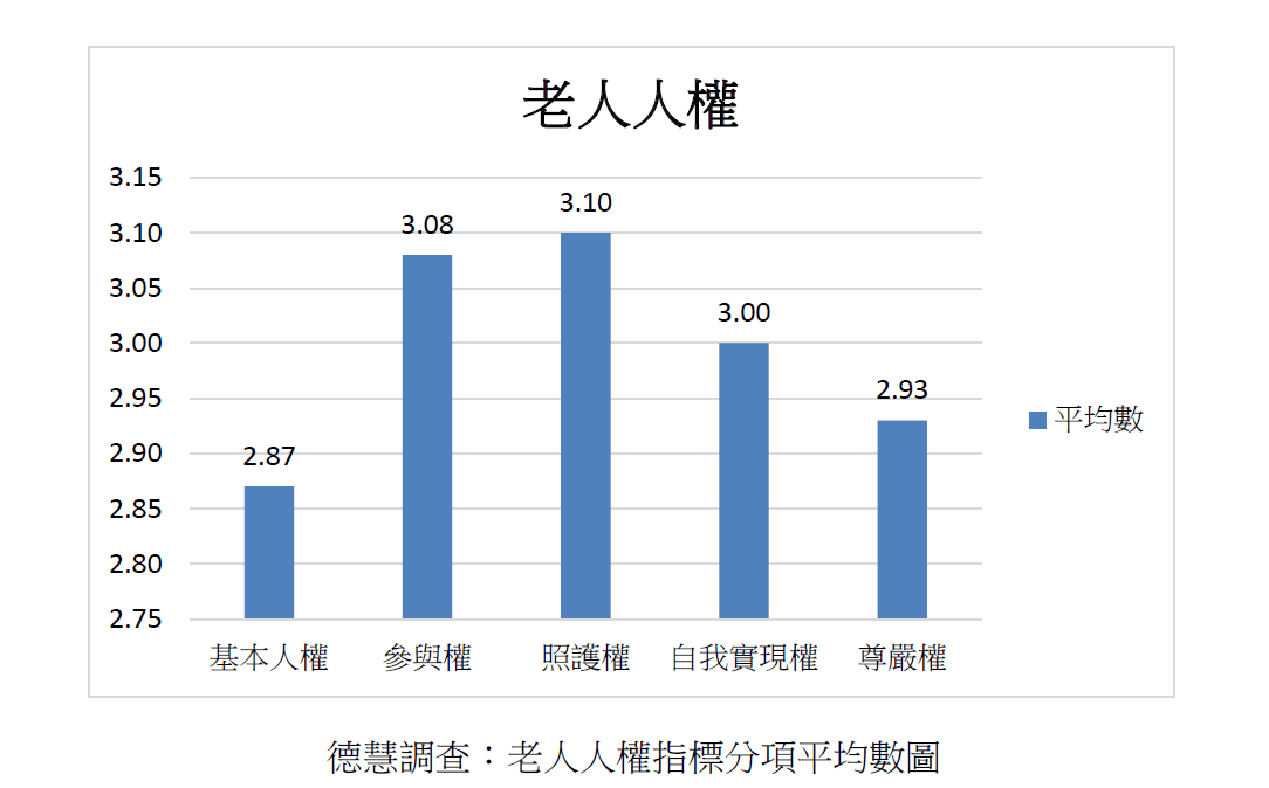

社團法人中華人權協會《2015台灣老人人權指標調查報告》指出:老人對於「尊嚴權」平均數只有2.93;其中,「老年人能有免於被剝削、財產被侵占及虐待的程度」平均數為2.75,學者專家的評估為「普通傾向差」的程度;而「老年人能被公平對待,不因其年齡、性別、身心障礙及社會經濟條件而受歧視的程度」平均數為2.75,評估也是呈「普通傾向差」的程度。

(資料來源:社團法人中華人權協會《2015台灣老人人權指標調查報告》)

現行的老人福利法規,雖然提供老年人法律層面的保障,但我們的社會還是讓老人覺得被歧視、很沒尊嚴嗎?

刻板印象其實從孩童時期就有了,到成年之間後不斷被強化。到了現今,各類社群網路的興起,使得文化氣氛的傳播速度比以往快速千百倍。

對老人的負面刻板印象,可能會影響與老人族群互動的意向,其結果,是造成老人無意間加諸在自我的負面刻板印象與批判,這些都在不自覺中發生,若沒有覺察,「恐老」的印象會越來越深刻。

負面刻板印象越多,越難評估對刻板印象的負面影響,負面刻板印象對老人生理功能會造成傷害。

在工作中表現傑出的老人,只會被認作是例外罷了。

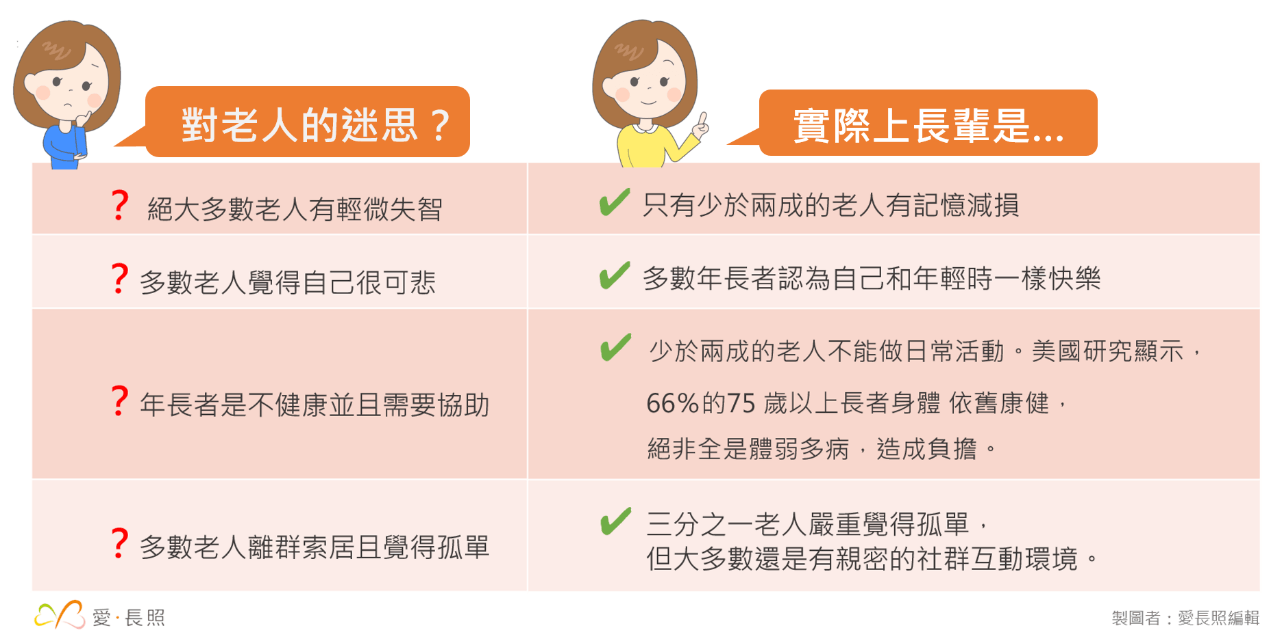

溫碧謙醫師在「晚年的美學」演講中,提到對於老人常見的迷思與事實有:

對老人的迷思?

• 絕大多數老人有輕微失智。

• 只有少於兩成的老人有記憶減損。

• 多數老人覺得自己很可悲。

• 多數老人離群索居且覺得孤單。

實際上長輩是…

• 多數年長者認為自己和年輕時一樣快樂。

• 年長者是不健康並且需要協助。

• 少於兩成的老人不能做日常活動。美國研究顯示,66%的75 歲以上長者身體依舊康健,絕非全是體弱多病,造成負擔。

• 三分之一老人嚴重覺得孤單,但大多數還是有親密的社群互動環境。

依據《公民與政治權利國際公約》第二十六條,人人在法律上一律平等,且應受法律平等保護,不受歧視。

據此,我提出三個思考點,希望能減少大眾對於「老」的刻板印象,盡量去消除老年歧視:

一、從教育著手,灌輸「尊重」與「平等」概念

中正大學林麗惠教授在「高齡社會大學校院研討會」指出,大學宜加強其在高齡社會中的責任與角色,可行的途徑為:

1. 進行高齡社會相關問題的研究

2. 打開大學之門,迎接高齡學生

3. 培育高齡社會所需人才

4. 設置高齡產業研發中心,加強與產業合作

5. 提供認識老人、瞭解老人的課程

把高齡教育當成新全民運動,透過正規學校教育的推動,讓學生首先翻轉過去對老人的刻板印象,進而了解老人,最後尊敬老人。建立一個對老人親善、友好的社會環境。

二、鼓勵老人多多參與社會活動

聯合國於2002年第2次老齡問題世界大會報告中,所提出的聯合國馬德里老齡行動計畫(The International Plan of Action on Ageing in Vienna)呼籲:

「在社會方面,促進老人社會參與,排除社會歧視,有效發揮老年人力資源;在文化方面,促使家庭、社區及國家對於老年人口的尊重以及建立和諧的世代關係。」

交通部已請中華郵政清查全台1300多間郵局空間使用情形,如果有適合的郵局閒置空間可設安養中心,也要調查當地的需求,並設法突破法規問題。(中央通訊社2017.08.01)

其實不一定要設置安養中心,只要能釋出閒置空間,提供老人學習活動所需,像是類似交誼廳、聯誼中心之類的活動中心,藉此能大大改善、降低老人被社會排擠與孤立的處境。

有的老人不是因為政府提供了某項資源而有興趣,只是因為為了換個環境,到自己更喜歡的地方。如果一個地方可以讓心情變好,人們就會願意樂意前往,這也是大家喜歡旅遊的原因之一。

(圖片來源:pixta)

三、回歸老人基本人權,並嚴加徹底落實

教育部於2006年頒布《邁向高齡社會:老人教育政策白皮書》揭示:

1. 保障老人學習權益,提升老人生理與心理健康,促進成功老化;

2. 提升老人退休後家庭生活及社會的調適能力,減少老化速度;

3. 提供再教育及社會再參與的機會,降低被社會排斥與隔離;

4. 建立一個對老年人親善、無歧視、無偏見的社會環境。

其中的「提供再教育及社會再參與的機會」意義為何?

對老人的刻板印象的結果。常常使老人的需求並不被認同,個別性也被抹殺。

根據《聯合國老人綱領》,老人應該能持續融合在社會中,有機會服務社區,依據自身的才能和興趣擔任志工,並且夠組織老人團體或行動。

同時藉此改變社會對老人的觀感,不再把老人當成負擔,而是將高齡化視為社會人力資源運用的一大契機!

換言之,老人當然還是有參與社會的權利。但老年人由於生理功能漸漸退化,偶爾對自己容易產生較消極、負面的看法,過去社會型態單純,可用資源有限,老人傳承經驗,確實是「家有一老,如有一寶」的受人尊敬地位;但社會多元複雜,資訊隨手可得,老人的角色可以自我轉化為社會參與,志工服務或諮詢顧問等工作。

又例如老人的居住權,這也是常被忽略的嚴重項目。民眾普通不願將房屋出租給年長者,雖有其私人考量因素,但政府每逢選舉喊的「多蓋公共住宅」口號呢?

真的只是口號,因為到底落實了多少?

美國和日本的公共住宅比率是6%,英國有20%,先進國家如荷蘭更高達34%。臺灣呢?

臺灣的公共住宅比率只有0.08%。

政府的白皮書永遠洋洋灑灑,執行起來零零落落,民眾還能有多少期待?

老人除了要面對個人衛生、飲食、健康來活得更久,也要面對老化過程中的社會刻板印象。

預估2018年臺灣65歲以上人口比率超過14 %,達到「高齡社會」。但這並沒有改變我們對老人的刻板印象。在臺灣,老年歧視廣泛存在,漸漸被接受,依然被漠視。

世界衛生組織於2002 年強調:「最終,社會對老化與老年人所採取的集體作為,將決定我們與子孫未來如何度過晚年生活。」我們對老年人的態度,就是我們-以及我們子孫-被社會對待的態度。

(圖片來源:pixta)

推薦閱讀:

1. 心理師告訴你,宅老人為什麼會宅?先想想我們忘了做什麽……

2. 「我也會變老,我也需要被善待。」八年級照服員的告白

專欄作家|王竹語

點此了解王竹語>>

• 老年憂鬱你注意到了嗎?三分之一的老人有「經常性孤獨」、「恐懼死亡」...

• 臺灣老得太快了!借鏡荷蘭、德國、奧地利等七個國家,看看他們的長照怎麼做?

—

分享

文字

100%

120%

140%