熟齡閱讀

心靈加油站

【王竹語專欄】「我擔心沒有工作收入停止,自己還能照護多久?」明知照顧離職是最下策……卻只能無奈一肩扛

無論臺灣或是全球,照顧的責任有很大比例是落在女性身上,這是不公平的強迫分工。若說男性要負擔經濟,所以女性負責照顧。這又是另一種偏頗,女性難道不能負擔經濟?照顧過程中有些揹負長者之類的工作,男性豈不是更適合?有多少照顧者的心情和我的朋友是一樣的呢?「照顧離職」是逼不得已的下下策!

王竹語

2017/11/13

樂活養生

「長照十年計畫」主導人林萬億:起床第一件事,拉八下單槓

林萬億說,長照非商機就可解決,也不是財源從稅收改保險就能滿足民眾。以健保為例,執行二十年來問題不斷冒出,德國推長照保險,其照顧機構化比例不降反升。若台灣長照保險貿然上路,恐怕要像年金改革一樣,體制全改才有救。他認為,建立人性化的公共化長照制度,才是政府的首要功課。

元氣網

2017/11/13

新聞政策

桃機銀髮友善服務、1966長照專線、照顧指導員到你家、瑞典105歲網紅11/10【新聞彙整】

家庭照顧者承擔龐大的照顧負荷,台中市府今年開辦「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」,服務對象以身心障礙者家屬為主,紅十字會接獲通報後,將以個案管理服務模式,提供家庭照顧者單一窗口的服務,包括諮詢關懷、紓壓團體喘息服務,讓民眾在照顧路上不孤單。

愛長照編輯團隊

2017/11/09

心靈加油站

【照顧者心理紓壓測驗】我要如何在生活中好好喘口氣?-諮商心理師 張義平

塔羅牌的圖像往往反映了我們心靈的風景,照顧者把心力放在被照顧者身上,容易忽錯過自己的心靈。你有多久沒有好好傾聽自己了呢?藉由塔羅牌小測驗,把注意力拉回自己身上,並為自己找到合適的紓壓方法吧!

諮商心理師 張義平

2017/11/05

社會資源

聘請外籍看護,不怕言語障礙!照顧家庭有福了,門諾影音平台推出「印尼語照顧教學」

外籍看護對於長照家庭而言是非常重要的幫手,不過一開始雙方容易因為語言出現照顧及溝通上的困難。門諾醫院推出的影音衛教平台,以中文及印尼文,雙語指導,減少照顧家屬與外籍看護溝通上的落差。

愛長照編輯團隊

2017/11/02

心靈加油站

【鍾文音專欄】在漫漫長征之路 打造一座後花園

臥床者的生命是靜止的,但照顧者卻應該流動,且要活動得更有勁有力,保持自己的興趣,將心靈的後花園打造得更豐饒。如此才能安慰臥床者以其疾病示現的人間苦難,同時也讓他們見到我們活得很好而放下執著之心。當憂傷不知向誰傾訴時,向你的主、你的菩薩傾訴時,一本空白的筆記本或是電腦螢幕,也都是傾聽者。

鍾文音

2017/10/29

心靈加油站

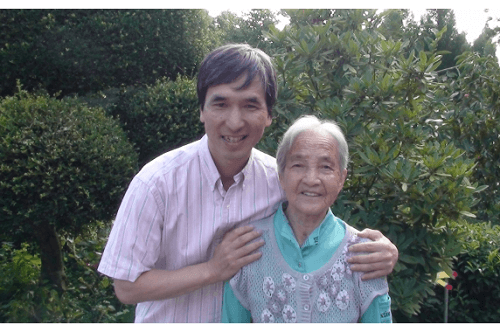

最壞的宣告:母親得的是憂鬱症?還是額顳葉型失智症-《與失智老媽住一起》

「妳叫什麼名字?」「妳知道妳的生、辰、年、月、日嗎?」「妳住在什、麼、地、方?」「現在是什麼季節,妳知道嗎?」我立刻知道這是老年痴呆症(失智症)的測驗。醫師對著老媽,把臉往前伸,一字一字清楚地,用超大的聲音問。我在旁邊看到這一幕,心裡好糾結。

時報文化

2017/10/21

心靈加油站

去哪都好不了,我下定決心要和老媽一起住,要讓老媽恢復健康-《與失智老媽住一起》

「哥哥,謝謝你。」回家的路上,老媽這麼對我說,我差點掉淚。完全沒必要道謝啊,把老媽丟在這種糟糕的地方五個月,是我該道歉的。今後在三鷹家,我們兩個都要好好加油,讓妳恢復健康。我牽著老媽的手走到醫院的停車場,心中燃起鬥志,一定要讓老媽痊癒。

時報文化

2017/10/21

心靈加油站

出院後的日子,老老照顧誰會先倒下呢?-《與失智老媽住一起》

回到「老老介護」的現實世界中,老媽的任性是老人痴呆造成的?還是藥的副作用造成的?已經沒意義。當前唯一的課題,是避免老媽恆常且無理的要求造成外婆身心耗弱。

時報文化

2017/10/21

心靈加油站

不願面對的真相:送老媽到機構,又遭到虐待-《與失智老媽住一起》

不論我多麼晚到,老媽都不是在自己的房間等,而是坐在入口附近的沙發上等我。「啊,哥哥!」一見到我便笑逐顏開。此刻的心情輕鬆多了,跟每天照顧老媽時大不相同,因此我能安穩以對。或許老媽不以為然,但從我的立場來看,儘管自私,我認為和老媽保持這樣的距離最理想。

時報文化

2017/10/21

心靈加油站

女性為何仍是主要照顧者?2017女性影展聚焦長照議題:與羈絆/伴共舞

第24屆台灣國際女性影展於10/13日起,在台北光點華山電影館登場,今年女性影展以「與羈絆/伴共舞」為主題,嘗試刻劃現今社會裡女性自然而然被期待成為照顧者角色的種種面貌;而這樣的期許,又為女性的生活帶來什麼深刻的影響?以及難以言喻的內心糾葛……

愛長照編輯團隊

2017/10/16

社會資源

失智照護不簡單!有苦不要肚內吞-請撥打「失智症關懷專線」0800-474-580

失智症照護的困難與擔憂,對許多家屬而言,「每天睜開眼都像要迎接另一個挑戰」好在,臺灣有許多失智症照護團體,政府與民間都投入相當多的資源與心力。若您有親友罹患失智症,千萬記得,有許多專家或是有失智症照護經驗的人,非常熱心地要給予你各方面的協助,如果有憂鬱、不自覺掉淚、焦慮、失眠等身心症況出現,真的不要一個人硬撐。

愛長照編輯團隊

2017/09/29